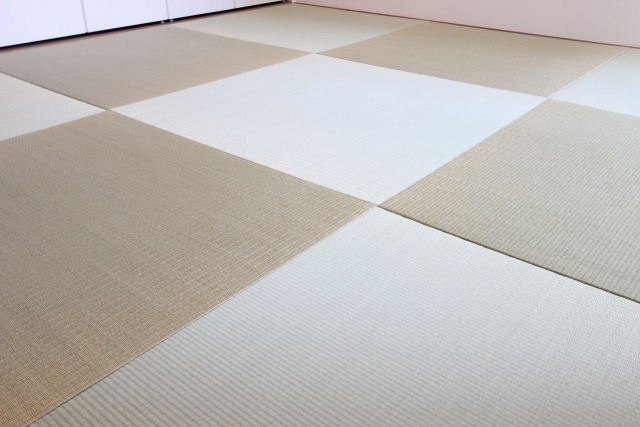

通常の畳と異なり縁がなく、モダンな印象を与える琉球畳。和室におしゃれな雰囲気をプラスしてくれるため、選ばれるケースも増えてきます。

この記事では、琉球畳の特徴について、サイズやメリット、価格などの視点から詳しくご紹介します。これから琉球畳の導入を考えている方に、役立つ情報をお届けします。

1. 琉球畳とは何か

琉球畳とは「七島い(しちとうい)」を原料としてつくられた畳のことをいいます。この七島いが沖縄でよく栽培されていた名残から、琉球畳と呼ばれるようになりました。伝統的な畳とは異なる特徴を持つ、現代的なデザインの畳で、とくにその独特の質感とモダンな見た目が人気の理由です。

1-1. 原料の種類と生産地

琉球畳は、元々「琉球表(りゅうきゅうおもて)」(七島表、青表とも呼ばれます)を使用した縁(へり)のない畳のことを指します。琉球表とは、大分県で栽培される七島イ草(しっとういぐさ、以下七島イ)を原料とした畳表(たたみおもて)です。七島イは、他のイ草に比べて耐久性が高く、色合いが鮮やかであるため、琉球畳の特徴的な美しさと耐久性を支えています。

しかし、現在「琉球畳」として販売されている縁無し半畳サイズの畳表の多くは、必ずしも七島イを使用しているわけではありません。代わりに、い草や和紙、さらには化学素材など、さまざまな材料が使用されることが一般的です。

1-2. 通常の畳との相違点

まず、通常の畳と大きく異なるのが「デザイン」です。通常の畳にある縁が琉球畳にはないため、縁がインテリアのノイズになりません。そのため、部屋全体に統一感を持たせやすくなります。

また、次に異なるのが「サイズ」。一般的な畳と比べてやや小さめであるため、自由度の高いレイアウトが可能です。

2. 琉球畳のサイズと価格

琉球畳のサイズと価格についてご紹介していきましょう。おおよその見当をつけることによって、お部屋に導入したときのイメージが掴みやすくなります。

2-1. 琉球畳のサイズ

琉球畳のサイズは通常、縦880mm×横880mmの正方形が主流です。

なお、通常の畳の1畳あたりの基本的なサイズは次のとおりです。

| 畳の種類 | サイズ |

|---|---|

| 江戸間 | 1760mm×880mm |

| 本間 | 1910mm×955mm |

| 中京間 | 1820mm×910mm |

このように通常の畳の約半分に当たるサイズの半畳タイプが、琉球畳の一般的な形となります。

2-2. 琉球畳の価格

琉球畳の価格は、1畳あたりおおよそ10,000円から20,000円程度です。例えば、6畳の部屋に導入する場合、合計で60,000円から120,000円程度の費用がかかります。

3. 琉球畳のメリット

琉球畳を選ぶ理由には、デザイン性や機能性が挙げられます。

3-1. デザイン性が高い

琉球畳では、畳の目の方向を変えて敷くことが一般的です。単色の畳でも目の方向が変わることで色合いが異なり、市松模様を作り出すことができます。さらに、和紙や化学素材を使用した畳なら、豊富なカラーバリエーションが揃っているため、インテリアに合わせて好みの色を選ぶことが可能です。

3-2. 丈夫である

琉球畳は、和紙や化学繊維で作られているものの場合、通常の畳に比べて耐久性が高いです。長期間使用しても、比較的美しい状態を保つことができます。ただし、い草でつくられた縁無しの畳の場合、折り曲げると切れやすい素材のため、使用しているうちに曲げた部分から傷みやすいとされています。耐久性を重視するのであれば、素材の選択に注意が必要です。

3-3. 部屋に奥行きが出る

縁がないため、部屋が広く見える効果があります。これにより、限られたスペースでも開放感を感じられます。

4. 琉球畳のデメリット

もちろん、琉球畳にもデメリットは存在します。以下でその内容をご紹介していきましょう。

4-1. 価格が高い

通常の畳に比べて、琉球畳は価格が高めです。そのため、予算を考慮する必要があります。

4-2. 耐久性が低いものがある

琉球畳の中にはデザイン性を重視して目が細かくなっているものや厚みの薄いもの、比較的劣化しやすい素材でできたものなどがあるため、一部の製品は耐久性が劣ることがあります。とくに、安価な琉球畳を選ぶ際には注意が必要です。

5. 琉球畳の張り替えサイン

通常の畳と同じく、琉球畳も定期的なメンテナンスが必要です。琉球畳を取り入れる際には必ず、以下の耐用年数も頭に入れておきましょう。

5-1. 琉球畳の寿命と耐用年数

一般的には、琉球畳の寿命は5年から10年程度とされています。ただし、これはあくまで目安であり、畳の状態や使用頻度によって耐用年数は前後することがあります。例えば、日光が直接当たる場所や湿気の多い環境では、畳の劣化が早まる可能性があります。

5-2. 琉球畳のメンテナンス方法

新しい畳表に張り替える「表替え」が、琉球畳の唯一のメンテナンス方法となります。

通常の畳であれば「裏返し」が一般的なメンテナンス方法として知られています。これは畳み表を一度剥がし、裏返して置き直すことで、まだ使われていない新しい面を表面にする方法です。しかし縁のない琉球畳の場合には、折り曲げた部分を反対側に折り曲げることができないため、裏返しができません。

そのため、劣化が見られた場合には、畳を新調する「表替え」が必要となるのです。

5-3. 表替えの時期

表替えは、約3年から5年ごとに行なうのが目安です。色褪せや表面の傷、汚れだけでなくへたりやへこみといった違和感を感じたら、早めに対処しましょう。

6.まとめ

琉球畳は、そのデザイン性と機能性から多くの人に選ばれています。縁がないために部屋を広く見せる効果があるだけでなく、スタイリッシュな見た目や豊富なカラーバリエーションによって現代の住宅の様々な空間に取り入れやすいのが人気の理由です。一般的なサイズや価格、メリット・デメリットを理解することで、自分の住まいに最適な琉球畳を選ぶ手助けになります。

琉球畳の特徴を活かして、快適でおしゃれな生活空間を作り上げましょう。